Mediumと個人ブログとの違いを読み解く1つの図

先日、「『Mediumだけはだめだ』あるいはパーマリンクに未来があるかという話」で、Medium のようなプラットフォームはロングテールを好まないために、長い目でみるとウェブの衰退につながるのではないかという論説を紹介しました。

このはなし、もう少しなにかがあるのではないかとずっと考えていたのですが、それを「ログが残るのか」という軸ではなくて、「自分からの距離」という軸で考えると、すこしすっきりとしてきました。

個人ブログのような情報発信の場と、Mediumのようなプラットフォーム型の情報発信の場は、一見似ていますが構造がまるで違います。そこに、誰が・何を・どのように書いてどこに届けるか? という疑問への答えがある気がするのです。

コンテンツを手近に置くか、人のいる場所に投げるか

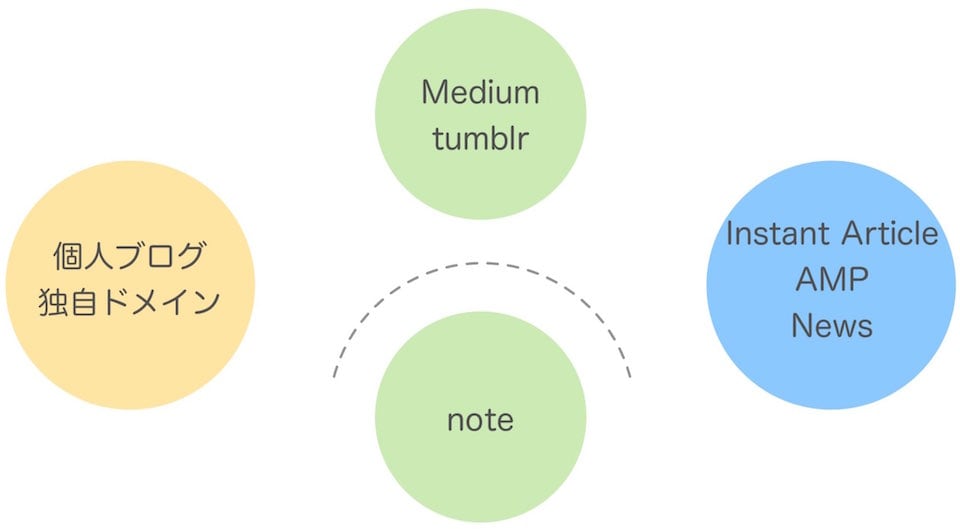

整理するために、一番左に個人ブログ、あるいは個人ドメインで行う情報発信を描き、一番右に Facebook / Google / Apple が提唱するコンテンツをプラットフォームにむけて配信する仕組みを描いてみます。いわゆる、Facebook の Instant Article、Google の AMP、Apple の News です。

コンテンツを自分の管理下に置くのか、それともSNSにあずけてしまうのかという違いといってもいいでしょう。すると、Medium や tumblr や note は、その中間に入ります。note は課金によって読者を遮断することもできるので、そうなった場合はフリーでオープンなウェブとは別のルールが適用されますので点線で囲ってあります。

すると、これは左側から右にむけて、ログを意識したメディアから、ログよりもリアルタイムの拡散性が重視される世界との対比とみることもできます。

自分の書いたものをすべて自分の制御下において、表題だけをSNSで転送するのが個人ブログ的な世界観とするなら、Instant Article はコンテンツ自体が Facebook で消費されるための仕組みです。ではその中間は?

面白いことに Medium や note、そして tumblr もある程度は、外からの流入で成り立つプラットフォームです。Medium は特に Twitter との連携が強く、コンテンツをツイッターの輪の中に投げ込むようなところがあります。

ヒラリーの謝罪記事を、3分後に知る世界

このことを強く意識したのは、今朝iPhone にMediumからの通知が届いた瞬間でした。それは私がフォローしているヒラリー・クリントン民主党候補が先日の HIV / AIDS 関連の失言について謝罪し、自分の立場を改めて説明する記事でした。

ヒラリーがHIVに関する失言をMediumで謝罪して自分の考えを詳細に解説する時代。そしてそれを通知経由でアップされてから3分後に読んでる自分

On the fight against HIV and AIDS https://t.co/m7djaGhH6e

— 堀 E. 正岳(ほりまさたけ) (@mehori) 2016年3月13日

ヒラリー候補が記事をアップしてたったの180秒で私はそれを読んでいて、M.G. Sieglerがリアルタイムにその記事の重要箇所にハイライトをいれているのをみて、さらにMediumないでそれを再度拡散させているのです。

ツイッターでも似たようなことはできますが、やはり表題だけが独り歩きしているようすは本でいうなら表紙だけがシェアされている状況に近いものがあります。Medium はもっと tumblr に近く、コンテンツそのものがシェアされ、人気が出たというシグナルはスマートフォンのアプリの通知を経てさらに拡散される仕組みになっています。ツイッターに似ているのですが、シェアされている器がまったく違うのですね。

Mediumで海外向け記事をはじめてみる

すると、Mediumに向いているのは 1. 自分の手を離れてもいい、2. ログ化してロングテールが効くことをそれほど気にする必要がない、速報性の高いもの、3. でも、Facebook に載せるよりはストーリーテリングに重きをおいたジャーナリズム的コンテンツという雰囲気が見えてきます。

実際、私がフォローしている海外方面の IT ジャーナリストは、個人ブログとFacebookのまさに中間の、ちょっと長めに説明をしたいときに Medium を使う傾向があります。たとえばつい先日、Robert Scoble 氏がRackspace を退社して Upload VR社に移籍した理由を説明している記事のようにです。

そこで私も、自分のMediumアカウントでなにかを書くとして何を、誰に伝えるのがこの構造に合致しているのかを考えていました。

自分には、自分の手を離れて伝えたい、人の輪に投げ込みたい話題はないだろうか? それを考えていてふと思いついたのが、海外のひとに知ってほしい日本の重要な話題です。

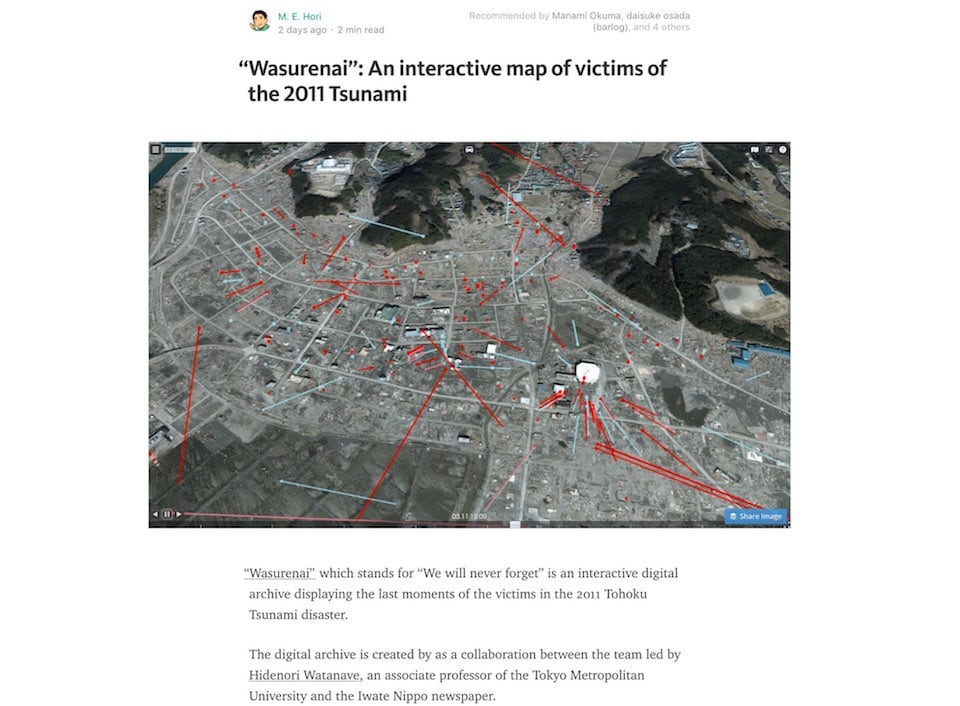

というわけでざっくりと書き始めたのが、東日本大震災のデジタルアーカイブを英語で紹介したこちらの記事のようなものです。

実際に書いてみると、ブログとも、ツイッターとも違った、書いた話題が独り歩きしているような「Favorite」と拡散のされ方をしていて、半日ほどで遠くブラジルや、イギリスや、アメリカから読者の反応がありました。これは、面白い。

以前のウェブには、検索エンジンを背景としたフィールド・オブ・ドリームス的な “If you build it, they will come” の光景がありました。いまは、検索エンジンもなにか別の方向に最適化が進んでしまい、SNS との戦いに忙しくてそうした牧歌的空気は薄れた感があります。

個人ブログ的な世界観が失われたわけではありませんし、いまでも有効であることは間違いありません。しかしすべてのコンテンツを手元に引き寄せるよりは、ものによっては読み手のいる場所にむけて解き放つべきでもあるのです。そして同じことは、オウンドメディアにも、プレスリリースにも、広告メディアなどにもいえるのでしょう。

そして Google が Medium 的な世界観をとても恐れているのもなんとなく見えてきます。Googleと関係のないコンテンツの独自の市場が生み出されてしまっては、検索エンジンから収益を生み出すことはできないからです。

知的生産の一環として情報発信のセンスを磨いている人にとっては、面白い時代になったものです。

知的生産の技術とセンス ~知の巨人・梅棹忠夫に学ぶ情報活用術~ (マイナビ新書)posted with amazlet at 16.03.13堀 正岳 まつもと あつし

知的生産の技術とセンス ~知の巨人・梅棹忠夫に学ぶ情報活用術~ (マイナビ新書)posted with amazlet at 16.03.13堀 正岳 まつもと あつし

マイナビ (2014-09-25)

売り上げランキング: 356,623

Amazon.co.jpで詳細を見る